编者按

《中国科学:信息科学》最新在线出版了来自南方科技大学、北京邮电大学、电子科技大学、北京理工大学等研究团队的联合综述文章 “通信感知一体化的信息理论极限”(通讯作者:南方科技大学刘凡教授)。文章全面综述了通信感知一体化典型场景中通信与感知的性能极限与可达边界问题,对现有研究工作进行梳理和总结,重点讨论了其中对通感性能折衷的分析与刻画,并指出了通感一体化信息论中仍需关注和进一步研究的开放问题。

研究意义

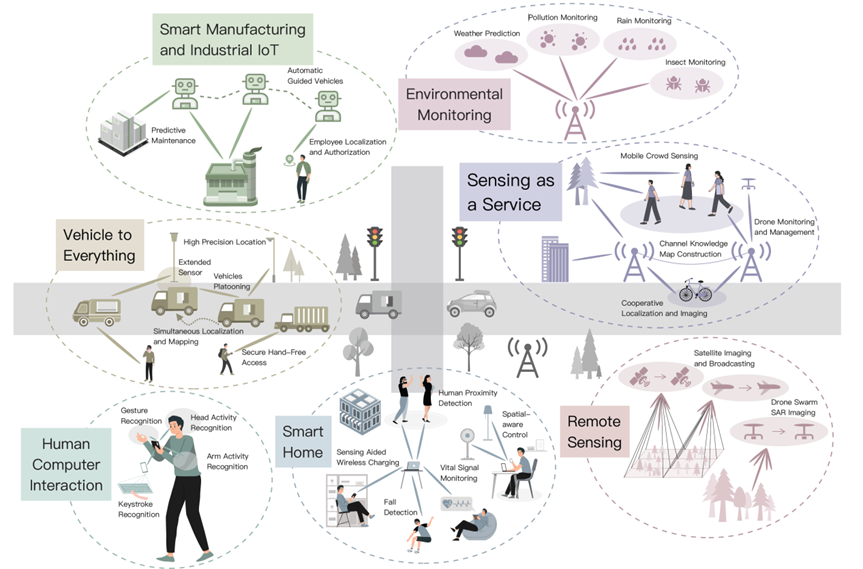

无线感知已成为通信产业界广泛公认的、下一代无线网络中的原生能力。通信感知一体化(ISAC)将通信和感知功能集成在同一个无线系统中,能够提高资源利用率,减少基础设施开销, 并增强通信和感知各自的性能。ISAC技术已经得到了学术界和产业界的高度关注,相关研究和标准化工作如火如荼。研究人员已在波形设计、收发信机设计、实验验证、芯片设计等多个方向取得突破。国际电气与电子工程师学会(IEEE)建立了802.11bf工作组,在Wi-Fi 7中引入感知功能。第三代合作伙伴计划(3GPP)组织也在其R19中设立了关于ISAC的研究项目。国际电信联盟(ITU)于日前完成了《IMT面向2030及未来发展的框架和总体目标建议书》,建议书中将通信感知一体化列为6G的六大典型场景之一。

图1. 6G通信感知一体化技术典型用例

本文工作

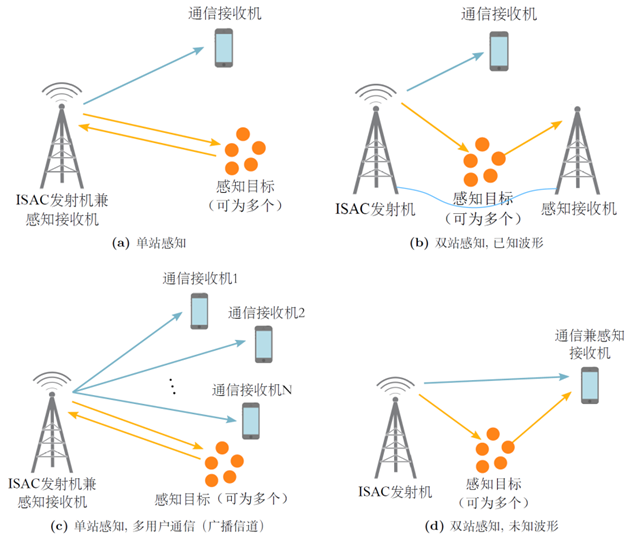

图3. ISAC 系统的典型场景示意图. 所有场景中, 感知目标均可为通信接收机本身.

主要结论

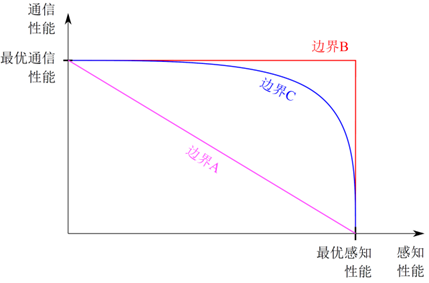

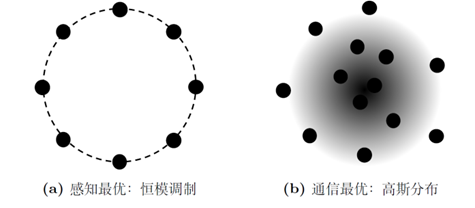

1)确定-随机折衷:直觉上,为提升通信速率,需要让发射的信号尽量随机,以携带更多信息;而若要考虑感知性能,则需要发射较为确定的信号,以确保感知性能稳定。本文的分析指出,为了达到最佳感知性能,信号的确定性造成了通信自由度损失。另一方面,为达到最佳通信性能,发射高斯信号也造成了一定的感知自由度损失。一个典型的例子是标量信道情形下,若需要感知性能最优,则发射信号需要具有恒定幅度;而若要达到最大通信速率,发射信号的经验分布需要趋近于高斯分布。两种情形的发射星座图如图4所示。可见,感知最优的信号失去了幅度这一自由度,从而携带信息的能力减弱。与此同时,信号的恒模特性使得信号在每个随机实现中都有着恒定的感知性能。而信号服从高斯分布时,其感知能力会在各次实现之间发生波动,平均意义上不如恒模信号。

图4. 标量信道情形下感知最优与通信最优信号星座图

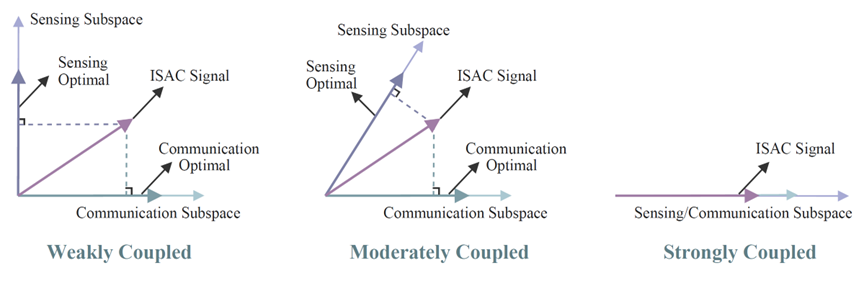

2)子空间折衷:本文分析指出,感知最优发射信号的列空间与感知信道对齐, 而通信最优发射信号的列空间与通信信道对齐。这带给我们的启示是:当ISAC系统的设计目标并非是最优化通信或感知性能中的一者,而是实现二者间的某种平衡时,可以在通信子空间和感知子空间之间适当地分配信号功率。子空间折衷的显著程度与通信和感知子空间之间的耦合强度密切相关。直观来看,当通信用户本身就是感知目标时, 感知子空间与通信子空间完全相同。此时不存在子空间折衷, 通感性能折衷完全由确定-随机折衷决定。考虑另一个极端,若通信子空间和感知子空间相互正交,此时完全可以在通信子空间中发射通信最优分布信号, 而在感知子空间中发射感知最优分布信号。这表明此时不存在确定-随机折衷。

未来展望

现有工作所建立的理论框架仍存在诸多有待填补的空白. 在此, 我们尝试列出各个细分研究方向中最具代表性的开放问题, 与读者共勉:

1)马尔可夫信道下的容量-失真理论: 目前相关工作均考虑无记忆信道。然而在实际场景中,目标参数(如位置、速度等)通常是连续变化的。与上述独立同分布模型相比,马尔可夫过程可能更能反映实际情况。因此,刻画在马尔可夫信道模型下的容量-失真边界很有实际意义,也是一个富有挑战性的问题。

2)基于均方误差度量的通感性能边界理论:现有工作已证明在CRB-速率区域框架下,

通信和感知性能之间存在确定-随机折衷。然而, CRB仅是均方误差的一个下界,一般情形下仅在高SNR时可达。考察低SNR时更紧的下界(例如Ziv-Zakai下界), 乃至于均方误差度量本身是否存在确定-随机折衷,是十分值得探索的问题。

3)基于有限码长分析的通感性能边界理论:利用无线感知的非合作式联合信源信道编码诠释,可以给出任意期望失真度量的通用下界,但该下界一般并不紧。若要改善该下界,需要借鉴现有信息论研究中已建立起来的有限码长容量理论进行更深入的研究与分析。

4)面向目标检测的通感性能边界理论:目前相关工作均采用速率-误差指数区域作为基本分析方法。然而,误差指数仅在感知相干时间趋于无穷大时才有定义。这导致速率-误差指数区域方法无法全面地反映通感性能折衷。解决这一问题的关键在于提出一种在任何时候都有定义,且便于分析处理的目标检测性能度量。

5)面向通信-感知-计算一体化的性能边界理论:下一代无线通信系统除了依赖于多维环境信息感知能力以外,还需要强大的网络内生智能与计算能力。这就需要在通感一体化的基础上,进一步实现通信、感知、计算三者深度融合与互惠增强。当前, 对于通感算一体化的研究才刚刚起步,三者的性能互换机理、理论极限、协作机制仍是领域内开放问题。

全文下载:

http://engine.scichina.com/doi/10.1360/SSI-2023-0056

相关阅读