2-bit超表面实现雷达隐身的新方法

学校:复旦大学

队名:自由而有用队

参赛人员:陈羽臻(队长)、海潇、陈紫佳、倪伏伶

指导教师:杨国敏

一、背景意义

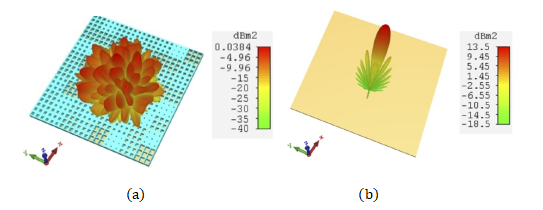

图1 多比特超表面实现RCS缩减:(a)随机编码多比特超表面在正入射时的远场方向图。(b)相同尺寸PEC在正入射时的远场方向图。

随着社会进步及科技发展,电磁场与电磁波在电子通信技术中的应用受到了越来越多人的重视和关注,尤其在军事领域的价值至关重要,随之而来的隐身技术也受到了各国的重视。雷达隐身技术的出现提高了军事装备的隐身性能,能使我方变被动为主动,更加灵活的体现作战手段。雷达隐身技术主要是通过降低检测目标的雷达回波信号来实现隐身,而雷达散射截面(Radar Cross Section, RCS)是衡量目标雷达回波信号的重要指标,这与被探测的目标形状、大小等特性有一定关系。雷达技术的快速发展,对军事装备隐身性能提出了更高的要求,迫切需要发展新型材料降低其被雷达检测到的概率。因此,新型隐身技术对国防事业有着极其重要的作用。

由于实时可重构超表面具有电磁特性调控灵活的特点,可动态调整超表面的散射特性,因此可以通过对电磁波散射特性的调整实现RCS缩减,被广泛应用于电磁隐身的设计。然而,目前利用可重构超表面实现RCS缩减的方法大多采用优化算法对电磁波进行散射控制,优化其反射方向图实现漫散射,利用空间波转换成表面波的隐身方法研究较少。复旦大学周磊教授在2012年提出了一种能将空间波完全转换为表面波的反射式梯度超构表面,可以将入射空间波完美地转换成束缚于系统表面的表面波,转换效率近100%。超构表面所提供的梯度反射相位可以补偿激发的表面波和空间波之间的波矢差,从而实现两者之间的转换。

基于将空间波转换成表面波的机理,本文提出了一种10×10单元独立可调的2 bit可重构反射超表面,利用超表面的梯度相位编码实现任意入射角的空间波向表面波的转换。仿真及实测结果显示该2-bit可调超表面可以在入射角为0°,30°,60°时均实现最大为8dB的RCS缩减。与传统利用算法进行RCS缩减的方法相比,本方法具有方法简单,设计速度快及可解释性强的优势。

-

超表面单元小型化

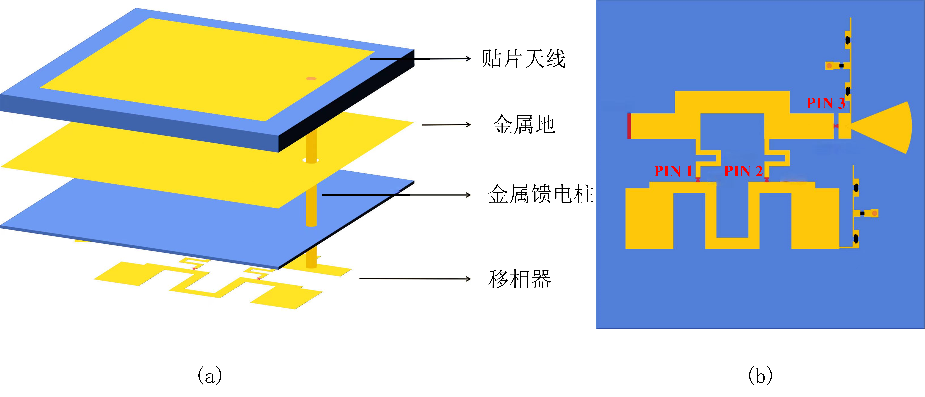

图2 所提出的2-bit可重构超表面单元:(a) 单元结构图。(b) 底层金属结构。

2-bit可重构超表面单元的几何结构如图2所示。图2(a)显示了超表面单元的结构图,单元由三层金属和两层介质组成。两层介质均为F4b ,介质1和介质2的厚度分别为3 mm和0.5 mm。单元边长为18.5 mm,约等于空气中工作波长的0.3倍。图2(b)描绘了位于介质2下方的底部金属层,该金属层由一个反射式移相器和两条偏置线组成,偏置线用于给PIN二极管馈电。反射式移相器由一条包含有两个垂直细枝节的传输线、一个扇形贴片和一条两端带有两个矩形贴片的水平分支组成。为了实现单元的小型化,传输线、细枝节及水平分支均采用弯折线设计。

,介质1和介质2的厚度分别为3 mm和0.5 mm。单元边长为18.5 mm,约等于空气中工作波长的0.3倍。图2(b)描绘了位于介质2下方的底部金属层,该金属层由一个反射式移相器和两条偏置线组成,偏置线用于给PIN二极管馈电。反射式移相器由一条包含有两个垂直细枝节的传输线、一个扇形贴片和一条两端带有两个矩形贴片的水平分支组成。为了实现单元的小型化,传输线、细枝节及水平分支均采用弯折线设计。

-

梯度相位编码实现空间波到表面波的转换

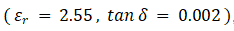

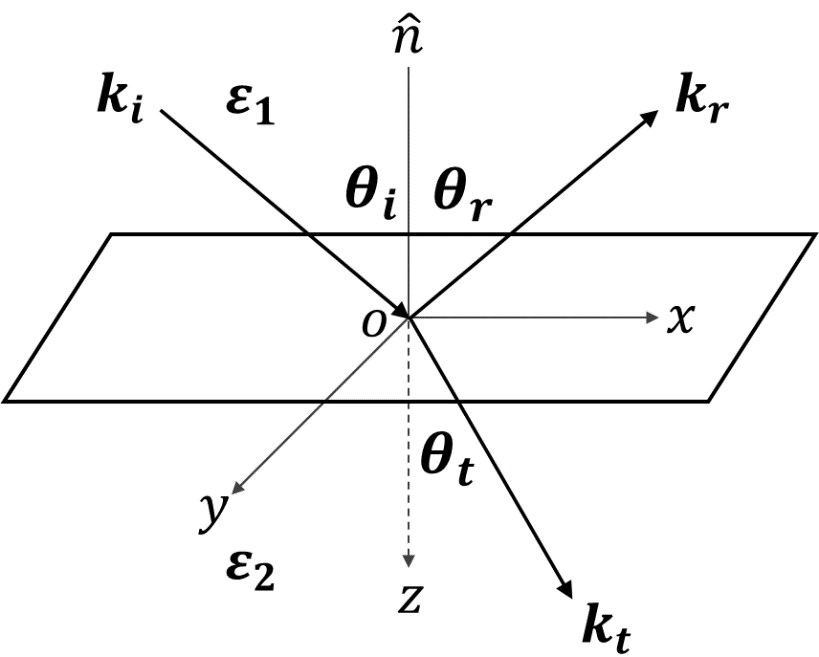

图3 原理示意图:(a)超表面实现波束偏转。(b)超表面实现空间波转表面波。

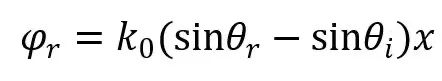

当超表面按 进行对反射相位进行编码时,如果反射角小于90度,则反射波为一个实现了波束偏转的空间波。而当反射角等于或大于90度时,反射波不再指向上半平面,而是形成表面波。具体推导过程如下:

进行对反射相位进行编码时,如果反射角小于90度,则反射波为一个实现了波束偏转的空间波。而当反射角等于或大于90度时,反射波不再指向上半平面,而是形成表面波。具体推导过程如下:

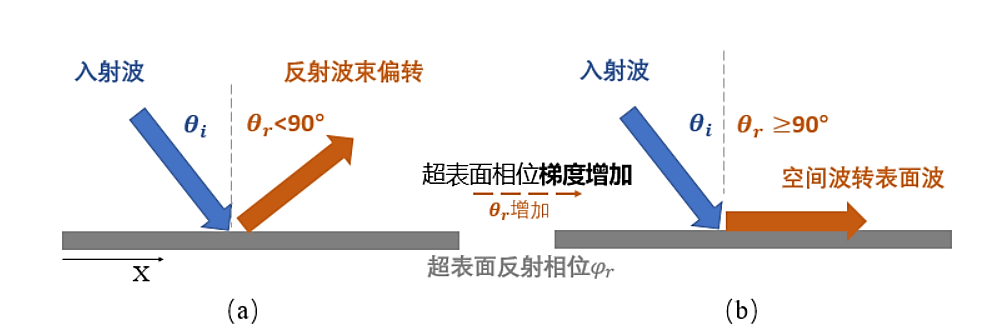

图4 电磁波斜入射介质分界面。

对于反射型超表面,其透射分量可认为是0。故只需要考虑入射分量与反射分量。

由上式可得,当超表面相位调制梯度满足 时,反射电磁波将沿x方向传播,其振幅随进入超表面深度迅速衰减,形成表面波。

时,反射电磁波将沿x方向传播,其振幅随进入超表面深度迅速衰减,形成表面波。

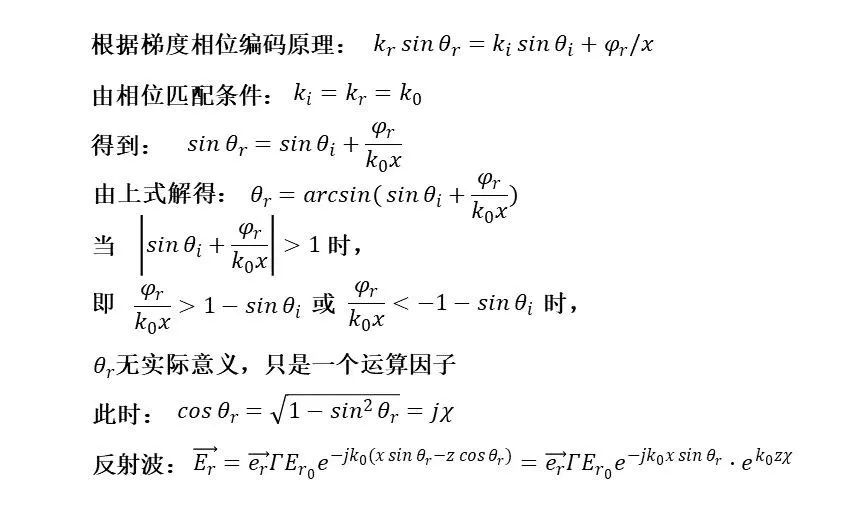

在电磁仿真软件CST中仿真了所提出的2-bit可重构10×10超表面,在频率为5GHz时其结果如图5所示。

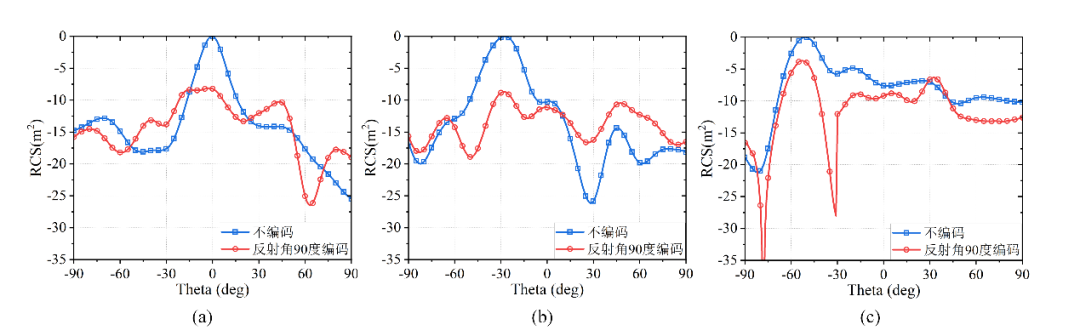

图5 不同入射角下的反射RCS的仿真结果:(a)入射角0°。(b) 入射角-30°。(c)入射角-60°。

从仿真结果上可以看出,通过在阵面上进行编码后,超表面的反射RCS与未编码时相比,能够在整个反射平面均实现明显缩减,其中最大值可达到10 dB。由此可见所提出的 2-bit 超表面具有良好的 RCS 降低功能。 图6 测试环境。

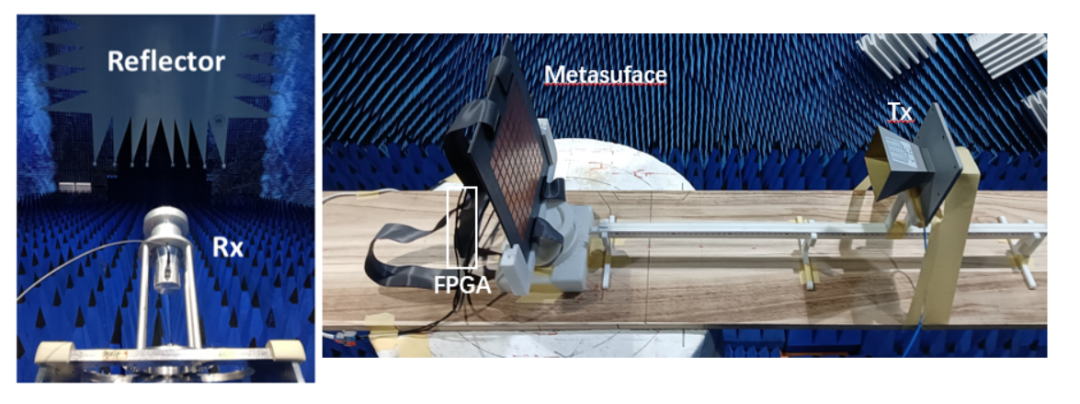

图6 测试环境。

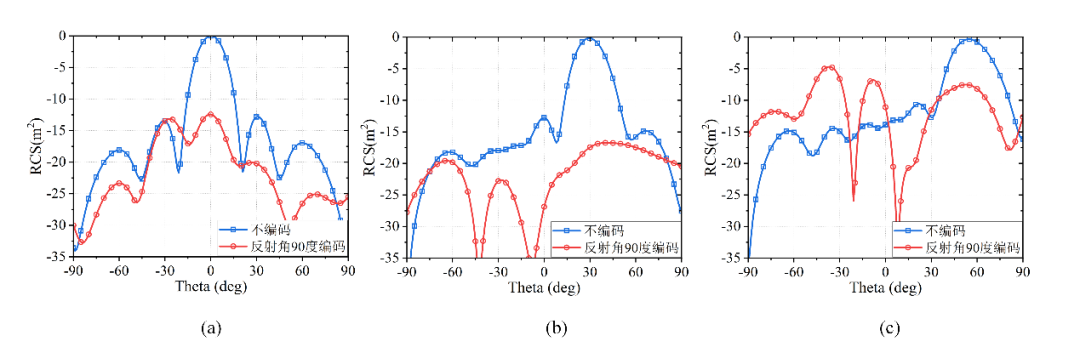

图7 不同入射角下的反射RCS的实测结果:(a)入射角0°。(b) 入射角30°。(c)入射角60°。

超表面的测试在紧缩场暗室中进行,测试设备包含一对用于发射与接收的喇叭天线、FPGA波控板和矢量网络分析仪。通过旋转超表面底座转台的角度改变入射波的入射角。测试结果如图所示,测试结果与仿真结果比较符合。

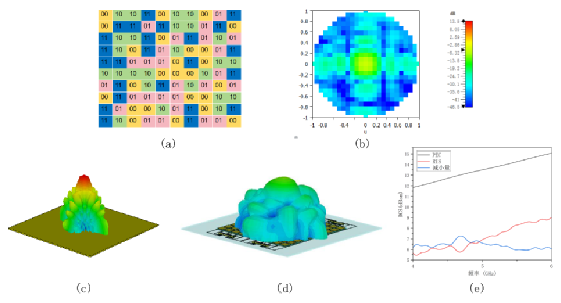

传统的RCS缩减方法为算法优化法。利用算法优化法对所设计的超表面进行RCS的降低,仿真结果如图8所示。

图8 (a)随机编码模式及(b)正入射时超表面使用随机编码仿真得到的2D远场图。(c)相同尺寸PEC仿真得到的远场方向图。(d)正入射时超表面使用随机编码仿真得到的远场方向图。(e)正入射时可重构反射超表面与PEC在theta=0°处的RCS仿真结果比较。

为了实现RCS缩减的功能,所提出的可重构反射超表面通过优化算法实现不同反射相位单元的随机排布,从而实现入射波束的漫散射。优化后的编码方式如图8(a)所示。正入射时,PEC和可重构反射型超表面在4 GHz至6 GHz范围内theta=0°处单站RCS比较如图8(e)所示,RCS的缩减量均在6dB左右,证明了所提出的2bit可重构反射超表面具有稳定的RCS缩减功能。

与上述方法相比,本文所提出的空间波转表面波法能在中心频率的不同入射角下实现至少8 dB的RCS缩减,与算法优化结果相近。同时该方法具有方法简单,设计速度快以及可解释性强的优势。

-

队长:陈羽臻,复旦大学2022级博士研究生 -

队员:海潇,复旦大学2023级硕士研究生 -

队员:陈紫佳,复旦大学2024级硕士研究生 -

队员:倪伏伶,复旦大学2024级硕士研究生

指导教师介绍:

-

杨国敏于2010年获美国东北大学电子工程系博士学位。现为复旦大学信息科学与工程学院教授、博士生导师,中国电子学会天线分会委员,IEEE MTT上海分会副主席,中国信通院外部高级专家。主持多项国家和省部级科研项目,发表Advanced Science、IEEE TAP、IEEE TMTT等SCI论文68篇;由Elsevier出版英文专著一章,由清华大学出版社出版译著两部。入选复旦大学“卓学人才”计划、获上海市自然科学奖、中船集团技术发明一等奖、日本大川情报通信基金研究助成奖等奖项,担任《微波学报》编委,《上海航天(中英文)》青年编委等。

课题组近年论文成果

–本文完–