基于可重构超表面天线的智能感知定位系统

指导老师:毕科、许建春

智能设备极大地提升了我们的日常生活品质,但同时也带来了安全和隐私问题。为了解决这些问题,本研究基于团队研制的高性能智能超表面天线提出了具有隐私保护功能的实时智能感知系统。通过对集成在超表面上的PIN二极管施加不同的时序编码信号,在有限调控元件的基础上实现了±1阶谐波的多bit编码。在实际应用场景下,验证了系统感知功能的准确性和实时性,为实现低成本、无接触的实时智能传感开辟了一条新途径。

一、研究背景

近年来,数字编码超表面凭借其低损耗、快速可编程和灵活操控电磁波的能力引起了研究人员的极大兴趣。通过采用可调元件或可调谐材料,以及施加不同的驱动信号,数字超表面可以实时控制电磁波的传播幅度、相位或偏振,在动态波束赋形和智能感知应用中拥有巨大潜力。时空编码技术凭借其多维调制能力在通信和感知领域获得显著发展,为低成本的实时智能传感系统的开发提供了理想解决方案。本研究提出了一种用于高效、实时、非接触式智能感知的时空编码超表面天线。通过向1 bit超表面天线施加四种方波信号,实现了等效的2 bit编码功能,突破了双波束辐射的限制。此外,利用动态波束扫描编码实现了±60°的宽角度扫描。得益于精确的单波束偏转、较大的辐射轮廓、以及宽扫描角度和快速响应特性,构建了智能感知系统(图1)并对实时定位功能进行了性能验证。该系统在追踪人体方面展示出的实时性和准确性在智能家居和医疗保健方面具有巨大的应用前景,有效推进了智能感知器件的进一步发展。

图1 基于可重构超表面天线的智能感知系统

二、基于可重构超表面天线的智能感知定位系统设计

-

一体化集成式可重构超表面天线设计、制备及性能测试

通过融合透射超表面技术和平面阵列天线设计,得到了超低剖面的一体化集成式可重构超表面天线。相比于传统相控阵天线,该天线无需移相器、功分器等设备以及笨重的喇叭馈源即可实现对电磁辐射波束的智能化和实时化调控,同时具有高度集成化和小型化等优势,在智能感知、雷达定位等方面具有巨大的发展潜力。

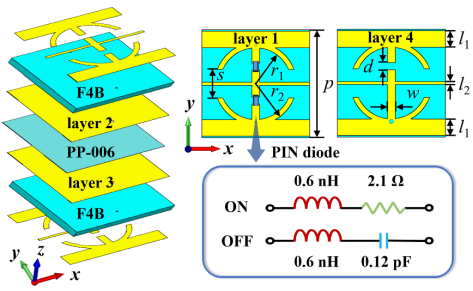

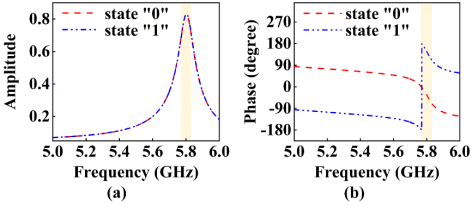

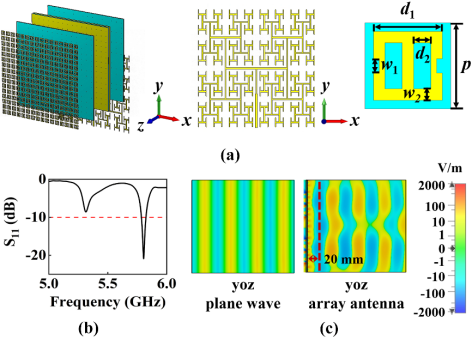

设计的超表面单元结构如图2所示,其单元结构主要由两层介质基板及四层金属层组成。其中,layer 1层和layer 4层具有相似的结构,并且在layer 1层加载了2个PIN二极管用于实现超表面的动态可重构。从图3所示的超表面传输特性可以看出,该超表面天线单元在两种不同的工作状态下始终具有180°相位差,且在5.77-5.83 GHz范围内透射幅度均大于0.8,能够有效满足透射式超表面的设计要求。作为馈源的平面阵列天线的结构及对应的回波损耗曲线如图4所示,该天线-10 dB带宽同样为5.77-5.83 GHz,有效覆盖了超表面的工作频率。

图2 超表面单元结构及等效电路参数

图3 超表面单元的传输特性曲线

图4 平面功分馈电天线结构及辐射性能 (a) 天线结构;(b) 天线S11参数;(c) 天线电场分布

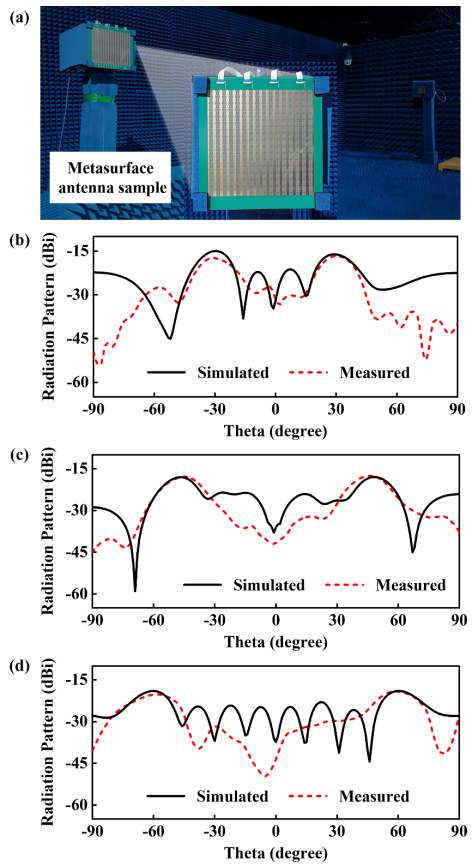

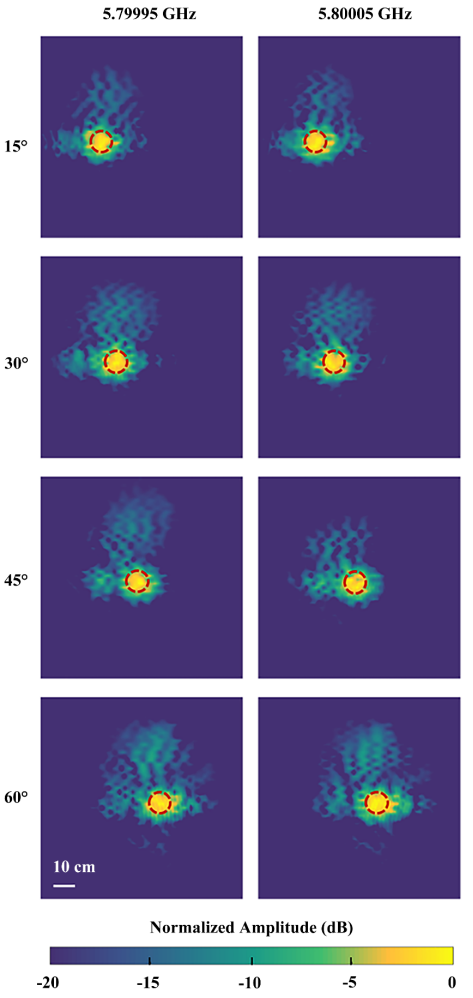

为验证超表面天线的波束调制能力,我们制备了超表面天线原型器件,并对其空间编码和时空联合编码下的波束调控能力进行了测试。基于该系统的静态空间编码和时空联合编码两种编码方式下的波束调控结果分别如图5和图6所示。在两种编码方式下,所构建的天线系统均能实现相应的波束偏转,进一步通过时空联合编码的方式突破了1 bit超表面的双波束辐射限制。

图5 超表面天线原型器件及5.8 GHz静态编码测试 (a) 原型器件;(b) 30°;(c) 45°;(c) 60°

图6 超表面天线时空联合编码测试

-

智能感知定位系统设计

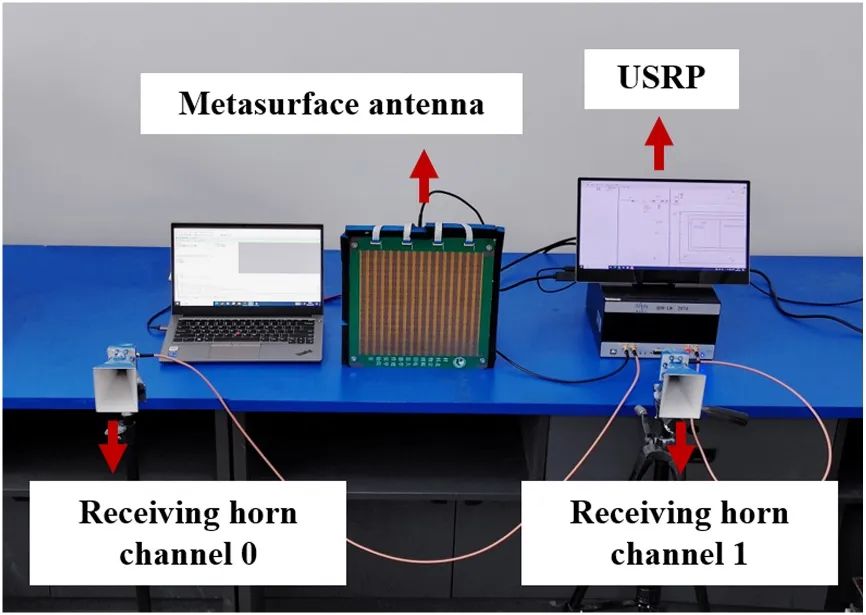

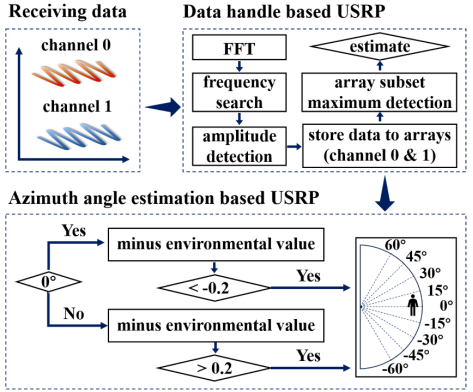

图7展示了在实验室场景下构建的智能感知系统。该系统由一个可编程超表面天线、一个USRP和两个喇叭天线组成。超表面天线用于产生动态扫描波束,喇叭天线则用于接收反射信号,USRP中配置了信号处理算法和矩阵操作,以实现精确和实时的智能感知。智能感知系统的工作机理与判断依据如图8所示。

图7 基于超表面天线的智能感知系统

图8 智能感知系统原理

三、实验结果

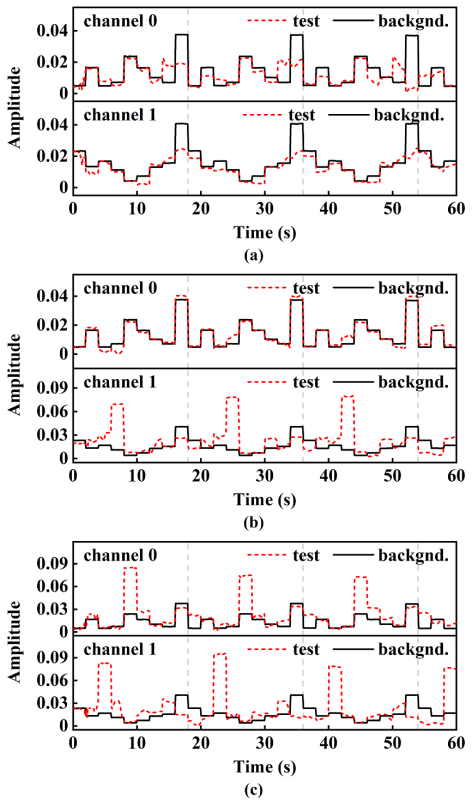

为了验证提出的基于超表面天线的智能感知系统的性能,我们使用该系统进行了一些实际应用场景下的性能测试。动态波束扫描设计为±60°的扫描范围、15°扫描间隔和18 s的周期。幅度数据与扫描角度同步,数据采集时长设置为60 s。不同场景下的幅度曲线如图9所示,黑色实线表示环境背景的幅度数据,而红色虚线表示不同实验情况下的实际结果。这些实验结果与真实场景相符,验证了所提出的系统在实现感知定位方面的准确性。

图9 感知定位实验结果

四、结语

智能感知功能是通过超表面天线直接完成的,无需任何传感器或可穿戴设备,为高效、实时、非接触式的智能感知系统提供了新的设计思路。在智能家居领域,它可以用于监测家庭安全,实时追踪家庭成员的位置,为老年人或需要特别照顾的人群提供安全保障。在医疗保健领域,可以用于监测患者的活动,无侵犯隐私问题,有助于改善远程患者监护和康复治疗。在零售行业,它可以用于客流分析,帮助商家优化店铺布局和营销策略。在智能交通系统中,该系统可以用于车辆的精确定位和导航,提高交通管理的效率和安全性。这种非接触式的智能感知技术在各领域中均具有广阔的应用价值,为实现生活智能化水平的进一步提高提供了器件支撑。

姚慧明,北京邮电大学(yaohuiming@bupt.edu.cn)

毕科,北京邮电大学理学院教授,北京市“杰青”、北京市“青年拔尖”、北邮托举人才,多次主持国家自然科学基金、北京市自然科学基金杰出青年科学基金项目以及信息光子学与光通信国家重点实验室重点项目。专注于长波通信系统研究、电磁超材料与器件设计研究、多尺度材料结构的精细调控及其相关应用研究、电磁波相关材料与器件的数值模拟仿真研究等。截止到2024年10月,以第一作者和通讯作者身份在NC、AFM、AOM、APL、Nano Energy、Research、Photonics Research、Scripta Materialia等国内外著名学术期刊上发表100余篇学术论文。授权国家发明专利16项,软著5项。(联系方式:bike@bupt.edu.cn)

–本文完–